Gate Research:ETHの10年──ワールドコンピュータからグローバル決済レイヤーへの進化

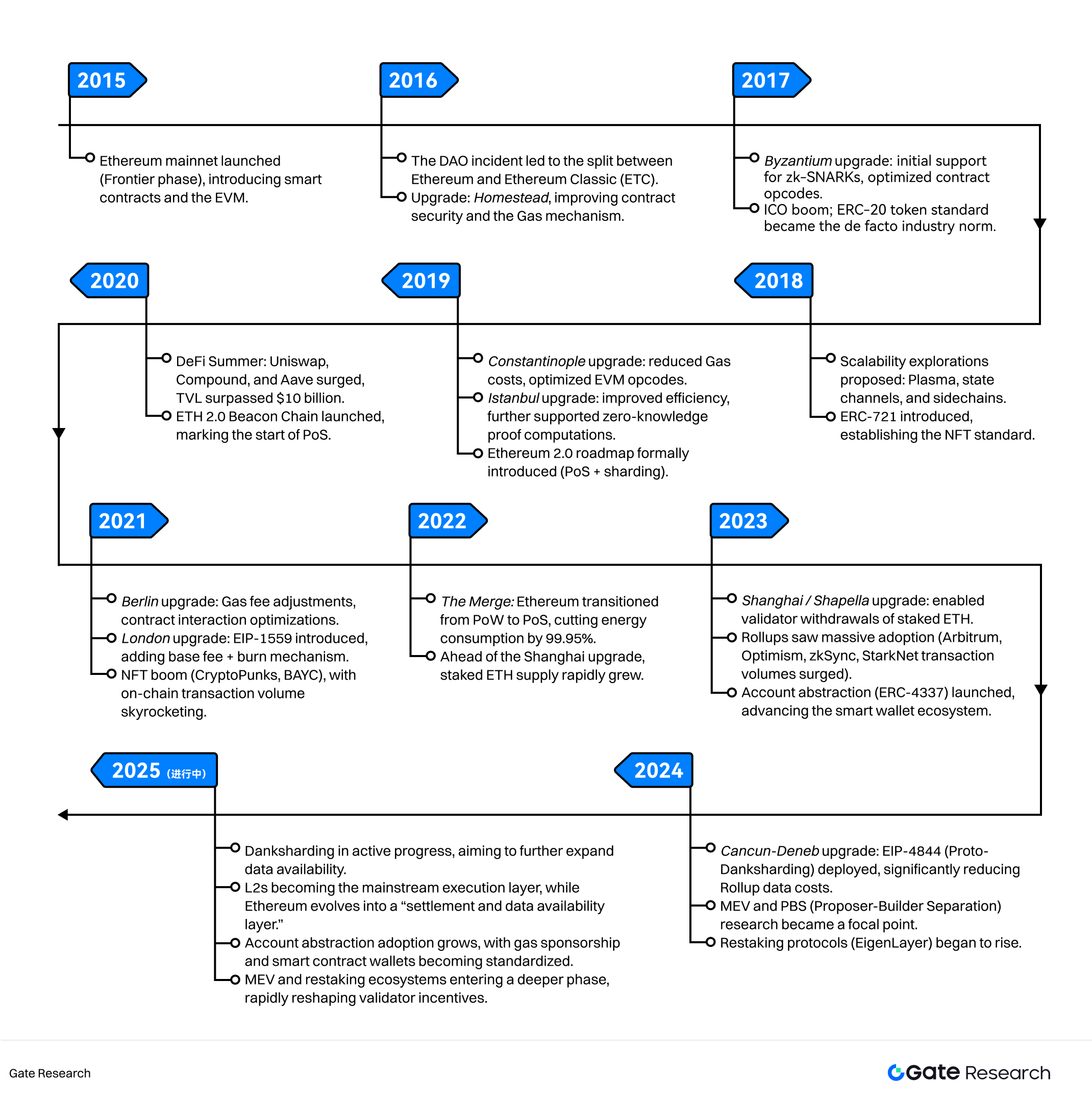

レポートでは、DeFi、NFT、ステーブルコイン、クロスチェーンプロトコルなど、代表的なエコシステムプロジェクトとイノベーション事例を検証し、Ethereumの技術アップグレードとアプリケーション展開の密接な関係を示しています。過去10年以上にわたり、このプロセスは「需要主導の成長 → イノベーション → 標準化 → 経済最適化 → 持続可能な発展」という進化のループを形作ってきました。はじめに

2013年、Vitalik Buterin氏はビットコイン・コミュニティ内で新たな発想を提案しました。それは、ブロックチェーン技術を単なるトランザクション記録だけでなく、任意の複雑なプログラム実行にも活用すれば、真の「ワールドコンピュータ」となり得るというものでした。このビジョンからEthereumが誕生し、2015年に正式ローンチされました。ビットコインが「ピアツーピア電子マネー」を標榜するのに対し、Ethereumはスマートコントラクトおよびチューリング完全な仮想マシン(EVM)を導入し、分散型アプリケーションの新たな基盤インフラをもたらしました。

この10年の間に、Ethereumは独自の進化を遂げてきました。ジェネシスブロックの公開、セキュリティ上の課題やコミュニティ分岐、複数回のシステムアップグレードやコンセンサスメカニズムの転換を経て、今や最も活発なスマートコントラクトプラットフォームであるとともに、分散型金融(DeFi)、NFT、分散型自律組織(DAO)、GameFiなど新興分野の技術基盤となっています。

技術的観点では、Ethereumはパブリックブロックチェーンの中で最も象徴的な存在です。Proof of WorkからProof of Stakeへの移行を主導し、ゼロ知識証明・ロールアップ・アカウントアブストラクションといった先進技術の実装を牽引してきました。経済面でも、Ethereumのネイティブ資産ETHは「ガストークン」から、決済・ステーキング・価値貯蔵の中核デジタル資産へと成長しています。業界全体としては、Ethereumエコシステムの発展がブロックチェーン分野の基盤を築き、金融・アート・ゲームなど様々な分散型イノベーションを後押ししています。

本レポートは、Ethereumの各時期における主要技術アップグレードを俯瞰し、その背景と推進要因を解析し、技術進化がエコシステムや産業に与えた影響を考察するとともに、今後の技術的進路について展望します。

Ethereumの誕生(2013~2015年)

2013年時点でビットコインは世界的に注目されていましたが、機能は価値の移転に限定されていました。ビットコイン・コミュニティに積極参加していたButerin氏は、ビットコインスクリプトが一定のプログラマビリティを備えているものの、一般的な活用には限界があり、複雑な応用には不十分であることに着目しました。2013年11月27日発表のホワイトペーパーで、ブロックチェーン上でチューリング完全仮想マシンを動かせば、あらゆるロジックのプログラムをオンチェーンで展開できることを提案。この概念が分散型アプリケーションの新たな地平を切り開き、Ethereumが掲げる「グローバル共有・改ざん不可のワールドコンピュータ」ビジョンの原点となりました。

2014年、Ethereumチームはトークンプレセールによる資金調達を実施し、参加者はビットコインでETHを購入可能でした。このプレセールは初期開発資金の獲得のみならず、コミュニティ内の参加意識・一体感も強化しました。同時に、Ethereum Foundationがスイスで設立され、ガバナンスや技術研究の制度的枠組みが確立されました。

2015年7月30日、Ethereumのジェネシスブロックがローンチされ、Ethereum 1.0が誕生しました。設計の中核は3つです。第一に、スマートコントラクトとEthereum Virtual Machine(EVM)の導入により、開発者はSolidity等で自己実行型プログラムを記述でき、分散型アプリ開発が可能となりました。第二に、ガスメカニズムの導入です。あらゆるトランザクションやスマートコントラクト実行にはガス(計算・保存コスト単位)が必要となり、ネットワークリソースの合理配分とEthereum経済モデルの根幹を成しました。第三に、オープンかつ柔軟なアーキテクチャがERC-20やERC-721等の標準プロトコル誕生につながりました。

初期のEthereumエコシステムはまだ未熟で、アプリ数も少なく、ネットワーク性能も十分ではありませんでした。ビットコインが「デジタルゴールド」として位置づけられるのに対し、Ethereumは分散型アプリケーションの実験場という色合いが強かったと言えます。

セキュリティ課題とガバナンス実験(2016年)

2016年は、Ethereumの歴史上、初めての大きな試練と広く認識されています。当時メインネット稼働からは1年に満たず、エコシステムも発展途上でした。その年、DAO事件によってスマートコントラクトの脆弱性が明るみに出ると同時に、ガバナンスモデルや価値観の動揺のなか、コミュニティは重大な決断を迫られました。

DAO(The Decentralized Autonomous Organization)は、Slock.itチームが立ち上げた分散型ベンチャーキャピタルファンドで、トークンホルダーが投票によって投資先を決定する仕組みでした。DAOは2016年5月にクラウドファンディングを開始し、28日間で1,150万ETH超(約1億5,000万ドル、流通ETHの約14%)を集めました。

しかし2016年6月17日、攻撃者がDAOコントラクトのリエントランシーバグを悪用し、残高更新前に繰り返し引き出し関数を呼び出して資金を搾取。約360万ETH(当時5,000万ドル相当)が流出しました。事件は暗号資産コミュニティに大きな衝撃を与え、Ethereumのセキュリティに深刻な疑念を投げかけました。

市場データもその衝撃を物語っています。DAOハッキング後、Ethereumの価格は数日で20ドル超から13ドル未満に急落、時価総額の約40%が消失しました。対照的に、ビットコイン価格は比較的安定し、Ethereumのリスクへの市場感度の高さが分かりました。一方、DAOトークンホルダーやEthereumコミュニティ全体では、対応方針を巡る激論が巻き起こりました。

大きく3つの立場が対立しました:

- 現状維持: 「コードは法なり」の原則を守り、オンチェーンの不可変性を尊重する。

- ソフトフォーク: 攻撃者の資金を凍結。ただし、根本的なセキュリティ課題の解決には至らず。

- ハードフォーク: プロトコルをアップグレードして流出資金を返金コントラクトに移し、投資家がETHを回収できるようにする。

数週間に及ぶ激論と複数回の投票を経て、最終的にコミュニティはハードフォークを決断し、2016年7月20日に実行されました。フォーク後のチェーンでは、流出資金が返金用コントラクトに移動し、投資家はETHを回収可能となりました。しかし、「不可変性」にこだわる一部はフォークを拒否し、元チェーンの維持を選択。これがEthereum Classic(ETC)誕生のきっかけとなりました。以降、EthereumのコミュニティはETHとETCの2系統に分かれ、ブロックチェーン史上でも象徴的なハードフォーク事例となりました。

市場への影響も大きく、フォーク後数週間でETH価格は徐々に回復し、2016年末には8ドル~10ドルに戻りました。一方、ETCも短期的に数億ドルの時価総額を確保し、独自のコミュニティ形成に成功。しかしその後は、ETHが開発アクティビティ、アプリ成長、資本流入の全てでETCを圧倒。Electric Capital開発者レポートによると、2017年時点のETH月間アクティブ開発者は250人超、ETCは30人未満と、両者の差は拡大しました。

DAO事件の意義は価格変動や分裂を超え、Ethereumの進路に直接影響を与えました。一方で、開発者や投資家はスマートコントラクトセキュリティの重要性を強く認識し、ブロックチェーンセキュリティ監査業界の急成長につながりました。他方、ガバナンス哲学の対立が「コードは法なり」か「コミュニティ合意優先か」という長期論争を生み、Ethereumが後者を選んだことで、より多くの資本・ユーザーの支持を得た一方、今後のガバナンス課題の萌芽ともなりました。

2016年のDAOハックは、Ethereumにとって高難度の試練でしたが、最終的にその強靭さを証明しました。数百万ETHが流出したものの、ガバナンス対応とコミュニティ合意により、長期的な信頼危機を回避し、ガバナンスとセキュリティ文化の基盤を強化できたことは後のスケーラビリティや技術進化にも大きな意義を持ちます。

技術進化の主要段階

Ethereumの10年の歩みでは、各技術アップグレードが業界のマイルストーンであるだけでなく、ブロックチェーン基盤の壮大な実験でもありました。初期のスケーラビリティ模索、Proof of Stake(PoS)移行、ロールアップおよびデータ可用性の向上まで、それぞれの段階で独自の提案と実装が積み重ねられてきました。本章では、各フェーズの中核メカニズムと業界への影響に注目して解説します。

4.1 スケーラビリティと標準化の探求(2017~2019年)

2017年のICOブームによって、Ethereumの根本的なスループット制約が明らかになりました。単一チェーン構造の下でトランザクションスループット(TPS)は毎秒約15件にとどまり、ネットワークの混雑により確認遅延が数時間に及ぶこともありました。こうした課題に対応するため、コミュニティは複数のスケーラビリティソリューションを模索しました:

- Plasma:子チェーンで状態計算を行い、最終結果のみをメインチェーンに提出する方式。サイドチェーン+フラウドプルーフの構成でメインネットの計算負荷を大きく低減。ただし、複雑な退出プロセスやデータ可用性問題のため主流化は実現しませんでした。

- ステートチャネル:オフチェーンのマルチシグで高頻度取引を実現し、必要時のみオンチェーン記録。支払いやゲーム等の高頻度ユースケースには適するものの、参加者固定で汎用スケーラビリティには限界がありました。

- サイドチェーン:Ethereumとクロスチェーンブリッジで連携する独立系ブロックチェーンで、柔軟性は高いものの独自コンセンサスのため、Ethereumのセキュリティを完全に継承できませんでした。

同時期、ERC-20がトークン発行の標準として定着し、ウォレット・取引所との統一インターフェースを実現。ERC-721も続き、NFTの爆発的成長を促しました。こうした標準化の動きがEthereumエコシステムの発展基盤となりました。

4.2 アップグレードパス:Ethereum 1.x → Ethereum 2.0(2019~2021年)

2019~2021年、Ethereumはアップグレードと変革の重要局面に突入しました。性能・セキュリティ強化のため、Byzantium・Constantinople・Istanbul等、いくつかのハードフォークが実施され、仮想マシン効率化・契約機能拡張・ガスコスト最適化といった改良が進められました。この時期、Proof of Stake(PoS)およびシャーディングによる高いスケーラビリティと省エネ性実現を狙い、Ethereum 2.0のロードマップが公式に発表されました。

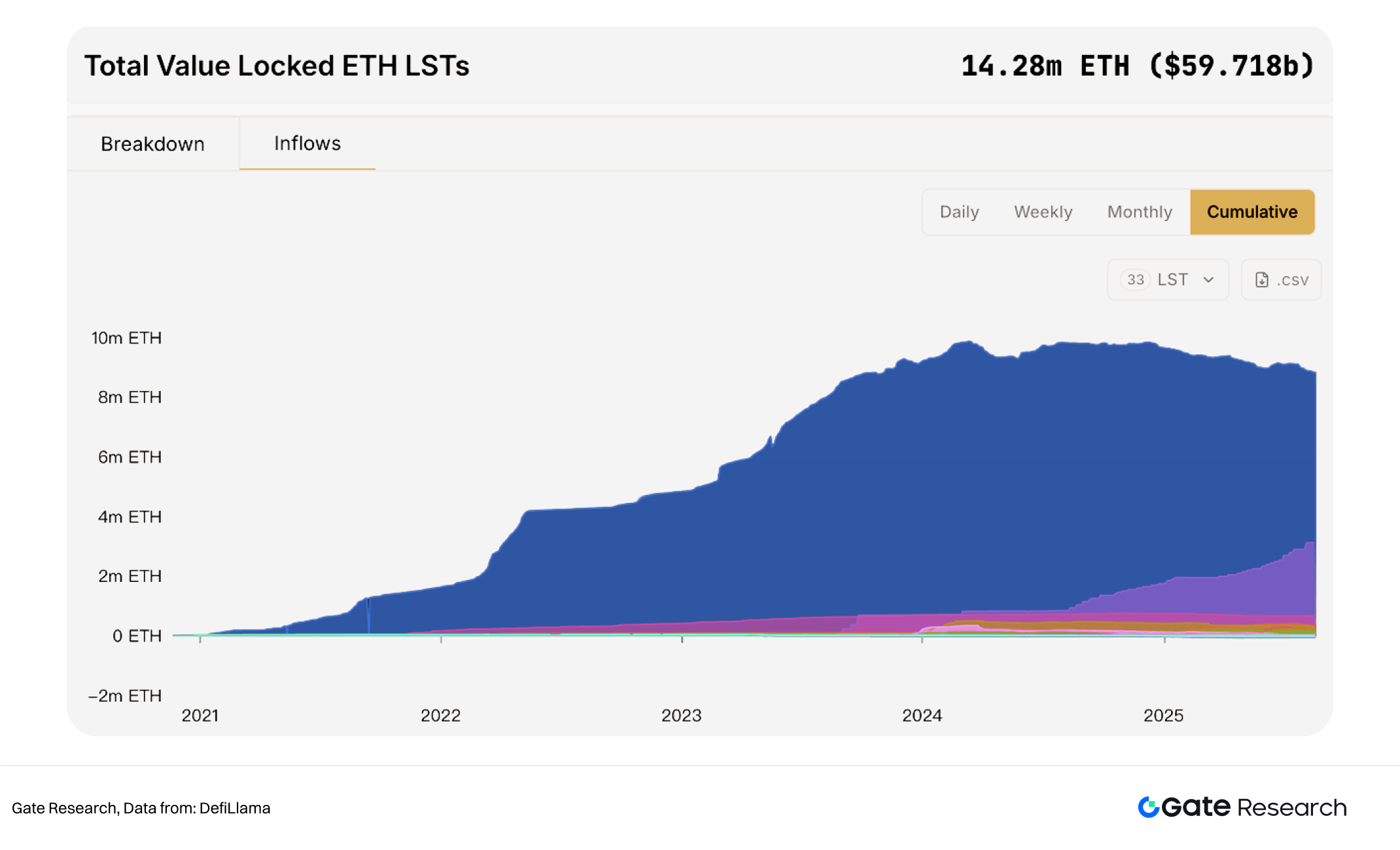

PoSは、ノードが暗号資産をステーキングすることでブロック提案権獲得に参加する合意形成メカニズムです。ステーク額が多いほど選出確率が高まり、善良なバリデーターは報酬を得て、不正行為者はステーク没収のリスクを負います。従来のPoWに比べて省エネで、ネットワークセキュリティも維持可能です。一方、シャーディングはブロックチェーンネットワークを複数のシャードに分割し、それぞれがトランザクションの一部を独立処理する方式。取引処理を並列化し、個々のノード負担を軽減しつつスループットを飛躍的に引き上げます。

この期間はまたDeFiの勃興期であり、Ethereumの技術革新を加速させました。MakerDAOのDAIステーブルコイン、Uniswapの自動マーケットメイク、Compoundのレンディング等が、Ethereumを分散型金融の中核インフラに押し上げました。2020年末にはEthereum上DeFiのTVLが150億ドルを超え、日次取引手数料もビットコインを上回る水準となりました。急速な利用拡大がETH2.0アップグレードの緊急性をさらに高めました。

4.3 手数料市場改革:ロンドンアップグレードとEIP-1559(2021年)

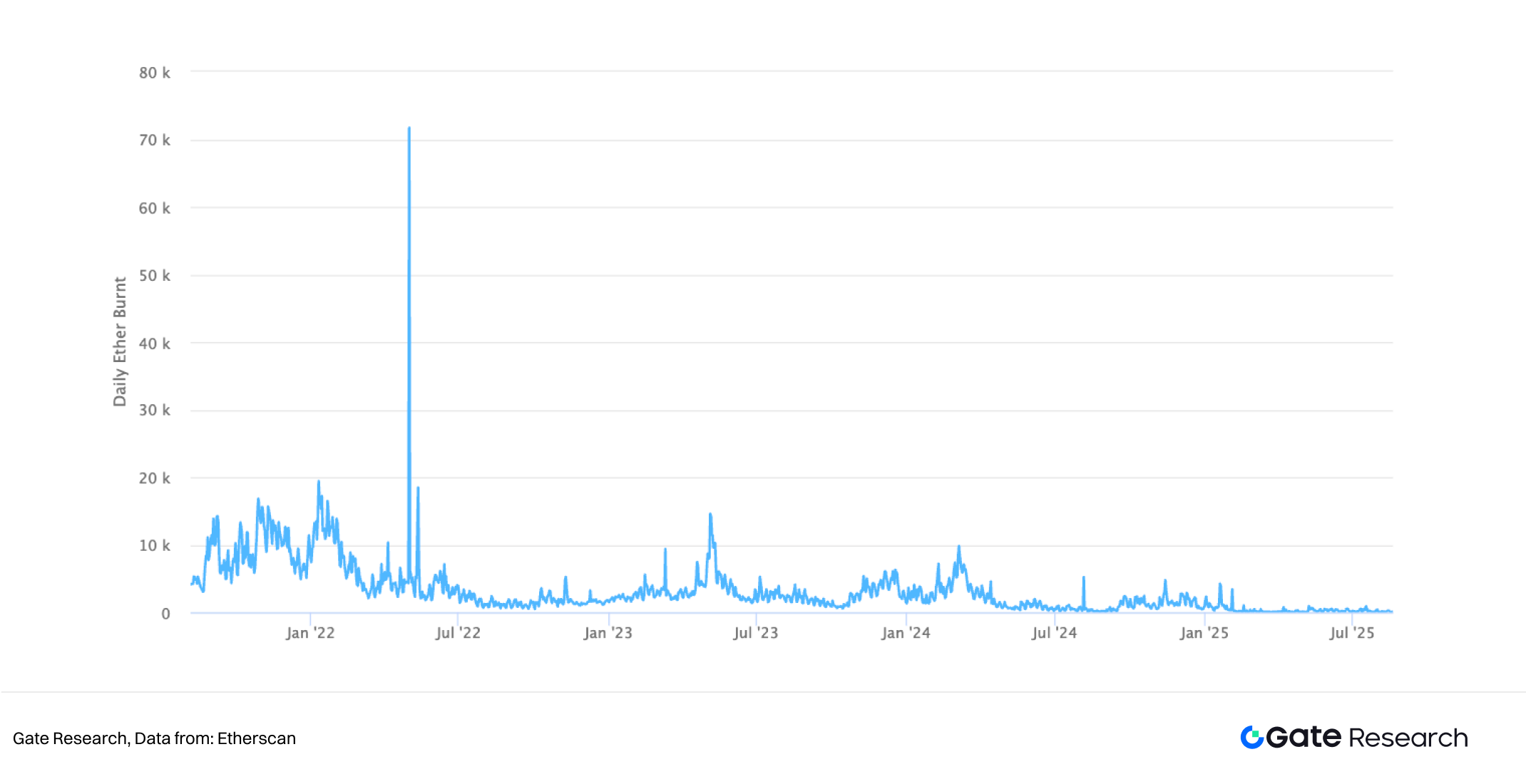

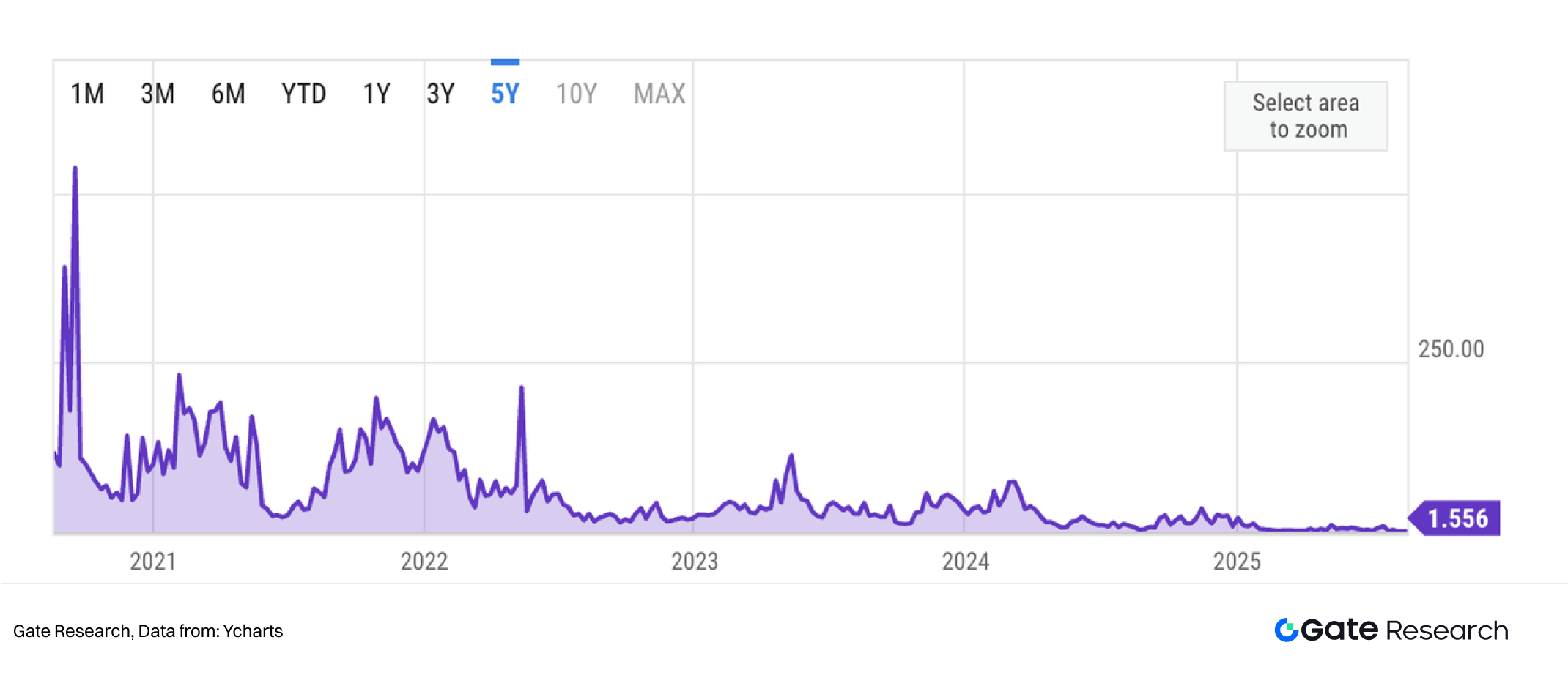

2021年、ロンドンハードフォークによりEIP-1559が導入され、Ethereumの経済モデルが抜本的に改革されました。従来のオークション方式に代わり、ベースフィー(ブロック組み込みの最低料金)が焼却され、任意のチップのみがマイナー報酬となる仕組みに移行。ガス価格変動の抑制、UX向上、通貨システムへのデフレ要素付与が狙いです。

稼働1年で200万ETH超が永続バーンされ、数百億ドル規模の供給が消滅。ETHはビットコインの発行上限モデルとは異なるデフレ資産ストーリーを得ました。以降、マイナー報酬はブロック報酬・チップ依存度が高まり、ユーザーは手数料変動の大幅軽減を実感。EIP-1559は取引体験の最適化とETH価値保存機能強化の両立を実現しました。

4.4 歴史的転換点:The Merge(2022年)

2022年9月、EthereumはThe Mergeという記念碑的アップグレードで、コンセンサスメカニズムをProof of Work(PoW)からProof of Stake(PoS)へと完全移行しました。この大手術は、暗号資産史上類を見ない難度であり、開発・テストに数年を要しました。

ブロック生成担当はマイナーからバリデーターに移行し、Ethereumの電力消費は99%以上削減。ESG分野での評価が劇的に改善されました。エネルギー効率だけでなく、将来のスケーリングソリューション導入の基盤も構築し、分散型アプリケーション・プラットフォームのリーダーとしての地位をさらに強固にしました。

4.5 新時代のスケーラビリティ:ロールアップとデータ可用性(2023~2025年)

2023年以降、Ethereumはスケーラビリティ進化の新たな局面に入り、ロールアップが主流ソリューションとなりました。Optimistic RollupとZero-Knowledge Rollup(ZK-Rollup)が用途別に併存・競争し、計算処理を主にオフチェーンに任せ、データのみをメインネットへ提出するアプローチにより、取引スループットを大きく向上させました。2023年にはArbitrum・Optimismが各々TVL20億ドルを突破、zkSyncやStarkNet等ZK系も高性能・高セキュリティを示しています。

2024年にはEIP-4844(Proto-Danksharding)が実現し、「ブロブ」データ構造導入でロールアップ用データコストを大幅削減。本格的なDankshardingへの布石となりました。Ethereumのスケーラビリティロードマップにおける大きな転機です。

同時に、Account Abstraction(EIP-4337)実装でウォレット利便性も飛躍。ガス手数料スポンサー、バッチトランザクション、柔軟な権限設定など、新規ユーザーの参入障壁を大幅に下げました。さらに、MEV(Maximal Extractable Value)、PBS(Proposer-Builder Separation)、Restakingといった新技術も提案され、ブロック生成の最適化やアービトラージ対策、新たなセキュリティ・利回り層の創出に活用されています。

2023~2025年の技術進化は、Ethereumが単一チェーンの制約から多層型アーキテクチャへと移行し、基盤レイヤーを決済、ロールアップを実行層とする体制への段階的転換を象徴します。これにより、Ethereumはより高性能・ユーザーフレンドリーで持続可能な基盤となる道を歩んでいます。

技術進化の原動力とパターン

Ethereumの10年にわたる進化は、単なる機能拡張の積み重ねではなく、内外のさまざまな要因が相互に作用した結果です。それらは、市場需要、技術的ボトルネック、コミュニティ・ガバナンスと標準化、外部圧力の4つに大別できます。

- 市場需要が根本的なドライバーです。ICO、DeFi、NFT、ステーブルコイン、クロスチェーン資産の隆盛がオンチェーン取引量・ユーザー需要を一貫して拡大。2017年のICOブームではERC-20標準化が加速し、2020~2021年のDeFi拡大で日次取引数150万件超、TVL1,500億ドル突破。こうした需要増加は、基盤プロトコルに絶えずスループット・手数料・ユーザー体験の最適化を迫っています。

- 技術的ボトルネックがイノベーションを刺激します。初期TPSが約15件に制約され、大規模アプリ対応が困難になり、ネットワーク渋滞と高ガスが常態化。CryptoKitties高騰やDeFi手数料上昇がPlasma、ステートチャネル、ロールアップ等の技術革新を促進しました。EIP-1559も手数料変動・UX課題への対応として生まれ、ベースフィー焼却やデフレ機構が導入されました。

- コミュニティ・ガバナンスと標準化は、主要な推進力です。EIPプロセスを通じて、Ethereumは技術ロードマップ形成の開かれた仕組みを確立。ERC-20・ERC-721・EIP-1559・EIP-4337等の標準化によって、エコシステムルールが統一され開発障壁が低減。こうした合意形成力は他ブロックチェーンにはない強みです。

- 外部圧力と価値観の変化。省エネ志向からPoS移行が加速し、The Mergeで99%超の消費電力削減・ESG評価向上。規制、投資家志向、市場サイクルもプロトコル設計や経済モデルに影響。ETHのデフレ性やステーキング利回り、ロールアップ普及といった物語はこうした外的シグナルへの対応とも言えます。

まとめると、Ethereum進化には次のパターンが見られます:

- 需要―ボトルネック―イノベーションの循環:アプリ成長→ネットワーク負荷→ボトルネック→技術革新。

- 「標準化→エコシステム成長」モデル:初期ERC標準がDeFi・NFT・ステーブルコイン拡大の礎。

- 段階的アップグレード:Ethereum 1.x→2.0、ロールアップ+シャーディング構成へ進化し、性能・セキュリティ・インセンティブのバランスを追求。

- 経済モデルと技術の共進化:ガス手数料改革・ETHバーン・PoSステーキングなど、技術革新と価値獲得メカニズムが密接に結びつく。

産業インパクト分析

この10年のEthereum技術進化は、単一チェーン型スマートコントラクトプラットフォームから、多層・高性能・経済合理化・ユーザーフレンドリーなエコシステムへと着実に変貌を遂げています。2015~2025年にかけ、初期エコシステム構築(ERC標準化・ICOブーム)、スケーラビリティ模索(Plasma・ステートチャネル)、経済モデル革新(EIP-1559およびそのデフレ機構)、歴史的なプロトコルアップグレード(The Merge)、ロールアップやシャーディング技術の台頭など、各段階がアプリ需要・ネットワーク課題・ガバナンスと密接に関係してきました。

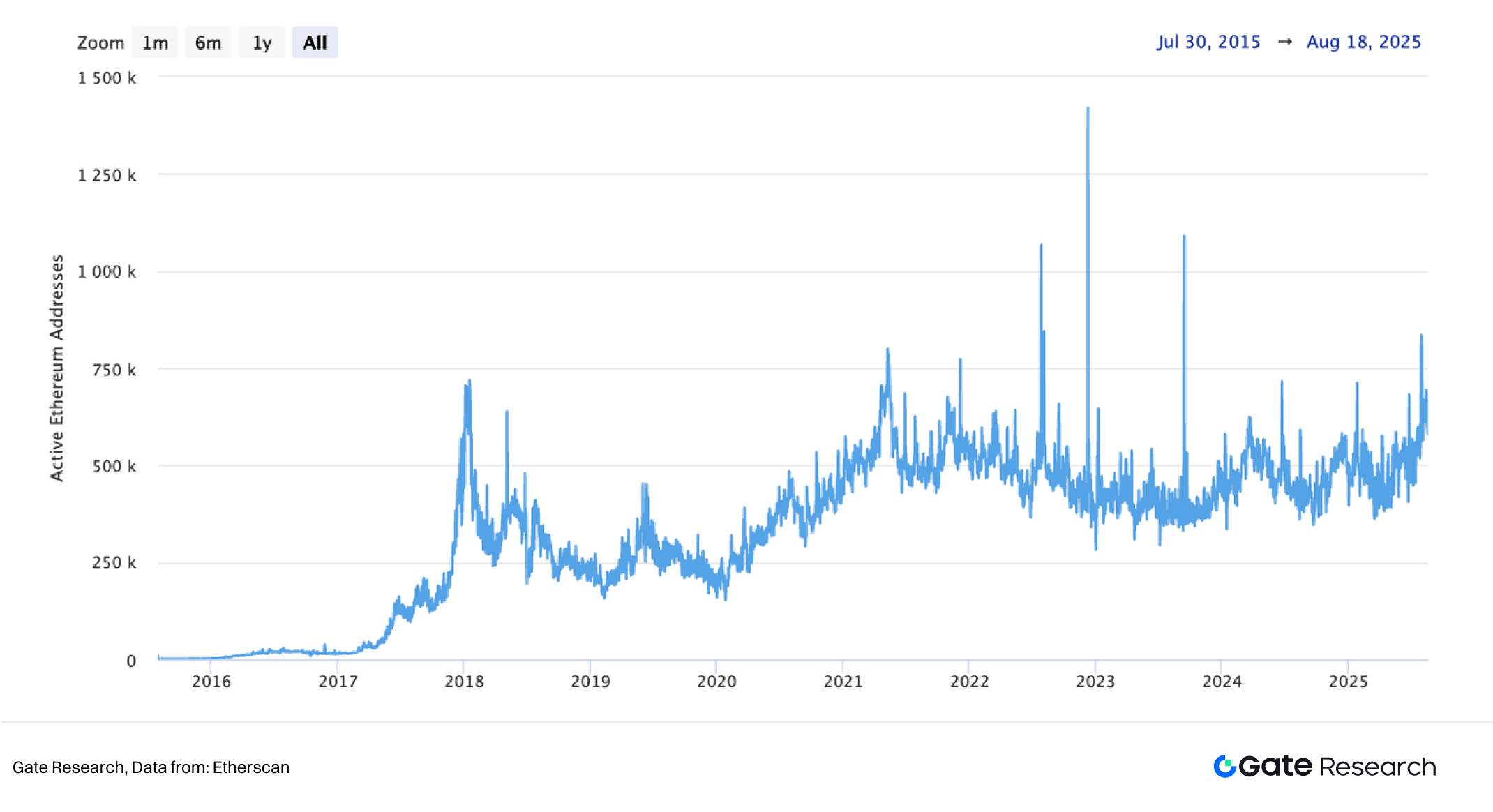

データ面から見ると、Ethereumのアクティブアドレス数は2016年の数十万件から2025年には2億件超に成長し、最大日次取引数は200万件を突破。2023年のDeFi TVLは歴代最高の1,056億ドルに到達。これらは単にエコシステムの繁栄だけでなく、基盤技術へのスケーラビリティ・効率・UX改善の永続的な要請を示しています。

今後の展望として、Ethereumの進化を形作る主要トレンドは次のとおりです:

- マルチレイヤースケーラビリティ・アーキテクチャ導入。ロールアップが主流のスケーリング策へと定着し、Proto-Dankshardingの実装でフルシャーディングへの道が開かれました。今後はロールアップ実行層とシャード化データ層の連係により、TPSは数十から数万へ、取引コストも大幅低減が期待されます。

- UXとアカウントアブストラクションの最適化。EIP-4337などで新規ユーザー参入障壁が低下。将来的には柔軟なガス手数料スポンサーシップやバッチトランザクション、クロスアプリアカウント管理などによりWeb3の利便性が従来のWebサービスに近付く可能性があります。

- 経済モデルとインセンティブ機構の進化。PoSステーキング普及で、ETHのデフレ的性質・流動性ステーキング・MEVガバナンスがネットワークセキュリティやリターン構造を形成。Restakingなど新たな価値創出ファクターによって、バリデーターやプロトコルへのインセンティブもより多様化しています。

- サステナビリティとガバナンスが差別化競争力に。ESGやエネルギー効率、オンチェーンガバナンスの透明性、コミュニティ合意形成が、マルチチェーン環境下でのEthereum優位性を左右。技術進化と経済モデル改善の両輪でWeb3金融・DAO・クロスチェーン連携の先頭を維持できる見通しです。

今後の展望

この10年でEthereumは大きな技術的躍進とエコシステム拡大を遂げましたが、今後もなお、技術・経済・規制・競争面で多様な課題とリスクを抱えています。

- スケーラビリティ・性能に関する不確実性。ロールアップやシャーディングで理論上のスループットは改善しますが、実運用ではデータ可用性やクロスロールアップ遅延、プロトコルの複雑化など課題も多く残ります。例えばOptimistic Rollupはフラウドプルーフのため出金遅延が最大1週間発生し、ZK-Rollupはゼロ知識証明計算コストが高い現状。ロールアップの急拡大や統合不足は、ユーザー体験の一貫性を損なったり、再びネットワーク混雑を招くおそれがあります。

- 経済インセンティブとセキュリティリスク。PoS導入でエネルギー消費は大幅減ですが、バリデーターインセンティブ構造は安全性と利回りのバランスが課題。現状、1,600万ETH超(流通量比13%以上)がステーキングされており、特定プロバイダー集中による中央集権化リスクも懸念されます。またMEV(Maximal Extractable Value)は未解決で、取引順序の操作による公平性への影響やネットワーク健全性への脅威も残ります。

- プロトコル複雑化とアップグレードリスク。単一チェーンからロールアップ+シャーディング構成への移行でシステムの複雑性は上昇。The Merge、EIP-4844、今後のシャーディング等の全アップグレードが、実装上のバグや契約非互換、ノードアップデート遅延等のリスクを伴います。過去のフォーク時チェーン非同期・バグ事例からも、大規模アップグレードの際は慎重な対応が必須です。

- 規制・法的圧力。DeFi・ステーブルコイン・NFTの急成長で、グローバルな規制当局がオンチェーン金融取引に注視しています。今後のコンプライアンス要件によっては、Ethereumの分散性が損なわれたり、開発者・利用者にとっての運用コスト増加につながる恐れも。特にクロスチェーン取引やステーキングデリバティブ規制は流動性や参加状況に直接影響を与えます。

- エコシステム間競争・クロスチェーン課題。Solana、Polkadot、Avalanche等の新興チェーンは高スループット・低手数料で開発者や利用者を引きつけており、Ethereumのロールアップ主導戦略の進展が遅れれば競争力低下リスクもあります。また、安全かつ効率的なクロスチェーン連携は依然課題であり、これが実現しなければWeb3マルチチェーン時代におけるEthereumの役割は限定される可能性があります。

要約すると、Ethereumの将来リスクはスケーラビリティ・経済インセンティブ・プロトコル複雑化・規制不透明性・エコシステム競争などに集中しています。持続的成長には、コミュニティ・開発者・投資家がイノベーション志向と運用耐性を両立し、性能や拡張性の追求と同時に、セキュリティ・コンプライアンス・分散性の確保も徹底することが不可欠です。

参考文献

- Ethereum, https://ethereum.org/zh/history/

- Ethereum, https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1559

- Ethereum, https://etherscan.io/chart/dailyethburnt

- Defillama, https://defillama.com/lst

Gate Research

Gate Researchはブロックチェーンおよび暗号資産に特化した総合リサーチプラットフォームです。技術分析、市場動向、セクターリサーチ、マクロ経済の洞察、政策動向など専門性の高いコンテンツを網羅的に提供しています。

詳細はこちらをご覧ください

免責事項

暗号資産市場への投資には高いリスクが伴います。ユーザーの皆様には、投資判断の前に必ず自主的な調査を行い、資産や商品の性質を十分にご理解いただくようお願いいたします。Gate.ioは、当該投資活動に起因する損失や損害について一切責任を負いません。

関連記事

トップ10のビットコインマイニング会社

政府効率局(DOGE)のガイド

PayFiとは何ですか、そしてなぜPayFiにはソラナが使用されていますか?

Gate Research: BTCとETHの価格が安値を再テスト;CMEがSOL先物を開始

Gate.io BTC投資ガイド