日本のWeb3市場:2025年最新データ、市場規模、インサイト

日本のWeb3市場

アジア随一の先進国であり、人口1億2,400万人を有する日本では、若年層人口が持続的に減少しています。株式や不動産、アニメ、観光といった活気あふれる分野も存在するものの、関心が分散し、暗号資産への若年層の参入意欲は限定的です。そのため、暗号資産市場の主な担い手は中高年層となっています。

一方で、グローバル化の進展や暗号資産人気の高まりを背景に、日本国内での暗号資産の普及は加速しています。2025年5月には、利用者数・取引高ともに過去最高を記録しました。

主な特徴としては、暗号資産ユーザーが総勢1,241万人で、中心は30代・40代の中間所得層です。彼らは主に資産運用を念頭に長期的な保有を志向する投資家であり、短期的な投機を目的とするユーザーは少数です。年収は700万円未満(約32万元)が大多数を占めます。日本における暗号資産利益への課税率が高いため、ユーザーの多くは2026年の税制緩和を見越し、売却せずに保有を継続しています。

日本の暗号資産市場の規模と成長

2022年、日本国内の全認可取引所におけるスポット取引総額は1兆円(約68億ドル)にとどまりました。2023年には1兆1,300億円(76億ドル)に増加し、前年比13%の穏やかな成長です。

しかし2024年、ウォール街によるビットコイン受容の拡大を契機に、国内スポット取引は2兆600億円(140億ドル)まで急拡大し、前年比82%増という飛躍的な伸びを示しました。これにより、日本は実質的な大規模市場として台頭しました。

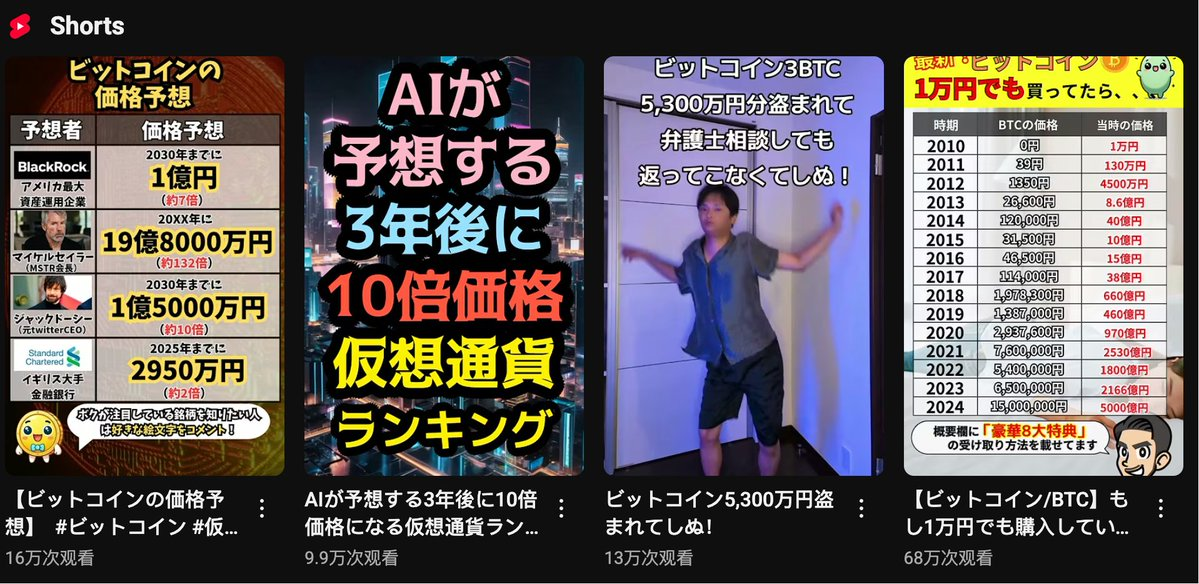

取引銘柄比率では、ビットコイン(BTC)が全体の約70%を占め、イーサリアム(ETH)は14%にとどまります。こうした市場傾向を踏まえ、主要取引所はBTCのマーケティングに注力しており、TikTok等でビットコインの広告を頻繁に展開しています。

また2024年からは、XRPの人気がETHを僅かに上回るようになっています。

暗号資産市場のユーザー数1,241万人

この数字は一見存在感を示しているようですが、実際にユーザー増加が顕著になったのは2024年からです。

2022年時点での国内暗号資産ユーザー数は561万人、2023年には646万人(15%増)、2024年には917万人(41%増)となりました。

2025年5月時点で1,241万9,000人に達しており、国内ユーザーの急拡大により、日本の暗号資産市場は明確な成長局面に突入しています。カストディ資産残高は4兆2,600億円(約275億ドル)を超えています。

投資家層の動向

2025年5月時点で、日本の暗号資産ユーザーは1,241万人に達しており、これは成人人口の約15%に相当します。

主要な投資家層は30代から40代の中間所得層であり、以下の特徴があります。

- YoutubeやX(旧Twitter)などSNSへの依存度が高い

- 安定した世帯収入がある

- 年収700万円未満が中心

投資行動および動機:

- 資産運用や長期ポートフォリオ形成を重視しています

- 主に取引所アプリを用いた少額投資です

- 取引頻度は低く、年間数回程度の注文が一般的です

- オンチェーン・ネイティブの参加者はごく少数です

全体として日本の暗号資産ユーザー層は急速に一般化しており、安全性やシンプルさを重視する傾向が強いです。

このような背景から、日本のプロジェクトや取引所は従来型メディア広告から、YoutubeやXのインフルエンサーとの長期的な提携へ軸足を移しています。その結果、日本の暗号資産業界では多くの人がインフルエンサーを目指す構造となり、伝統的なメディアへの圧力も一層高まっています。

規制環境

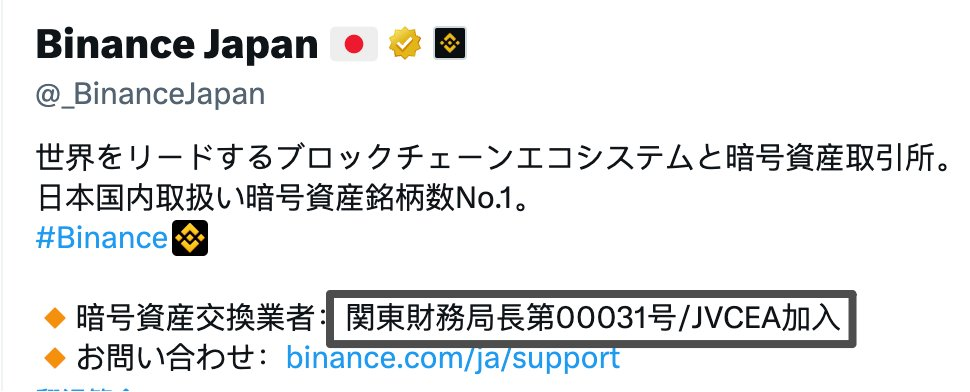

日本の暗号資産規制は米国に類似した三層構造で、FSA(金融庁)、JVCEA(日本暗号資産取引業協会)、JCBA(日本暗号資産ビジネス協会)が連携して運営しています。

このため、日本で暗号資産事業を展開する企業の多くはJVCEAおよびJCBA両方に加盟しています。例えば、バイナンス・ジャパンはX(旧Twitter)でJVCEA加盟を公表しています。

日本で取引所やカストディ事業を合法的に運営するには、所定のライセンス取得と団体加盟が必須です。近年、資産運用会社や海外取引所の日本進出では、現地法人の買収やシェルカンパニーの利用が一般的になっています。

非適合オフショア取引所への対応方針

適合取引所以外にも、多くの非適合オフショア取引所がかつてプロモーションやサービス提供を行い、多数のユーザーを獲得していました。オフショア取引所が選ばれる主な理由は以下のとおりです:

- 税負担の回避・軽減

- より多様な暗号資産の選択肢

- 高レバレッジや幅広いデリバティブ機能

2025年2月時点、これらのオフショア取引所はFSAと日本政府による共同規制対象となり、Apple StoreやGoogle Play Storeから削除され、一部のプロモーションを行った日本人インフルエンサーには法的通告がなされています。

ただし、日本ではウェブアクセス制限がないため、依然としてこれらオフショアプラットフォームの利用自体は可能です。一部のユーザーは引き続き取引を継続していますが、国内向けプロモーションは大幅に抑制されています。

暗号資産税制をめぐる議論

国内調査機関の調査では、暗号資産ユーザーが直面する最大の課題は税負担と申告手続きの複雑さであることが明らかです。これは、とくに暗号資産を長期的な資産運用手段として保有する個人投資家が過半を占める日本において深刻で、総合課税と煩雑な会計処理が参入障壁となっています。

たとえば、適合取引所で3,000万円相当のBTCを購入して利益を得た場合、翌年には雑所得45%と住民税10%の合計55%もの税率が課せられることが広く知られています。

こうした状況を受けて、金融庁は暗号資産税制を2026年に改正し、株式並みにおよそ20%へ引き下げる方針を決定しました。

新税制下では、最大15.315%の国税と5%の住民税のみ納付すれば、それ以降の追加納税義務はありません。法人投資家については15.315%の国税のみが課され、地方税は免除されます。

この新税制は2026年、日本初のBTC・XRPスポットETF導入と同じタイミングで施行される予定です。

日本におけるプロジェクトチームの運営

近年多く寄せられる質問のひとつが、「日本に進出したプロジェクトチームが実際どう運営し、どのような制約があるか」です。

現在、著名なプロジェクト約20社以上が日本でオフィスや人員を配置していますが、その多くは商業法人としてではなく、R&Dやオペレーション拠点として登録されています。

これは、日本国内で現地ユーザー向けにトークン発行やライセンス取得済み取引所への上場のような本格的な市場活動を行う場合、まずJVCEA(日本暗号資産取引業協会)の審査を受ける必要があり、東南アジアやドバイに比べてコンプライアンスコストや障壁が高いためです。

そのため、日本拠点を設けているほとんどのプロジェクトチームは、現地市場向けの直接的なサービス提供はしていません。BVIなどのオフショア法人を利用してトークン発行やグローバル運営を実施し、日本法人は人材採用・R&D・オフィス管理などに限定しています。

これは、日本発のプロジェクトや外資系プロジェクトの双方で一般的な運営形態となっています。

日本に実在拠点はありますが、現地市場は直接ターゲットにしていません。

本記事がご参考になれば幸いです。

免責事項:

- 本記事は[_FORAB]より転載したものです。著作権は原著者に帰属します。内容についてご懸念がある場合は、Gate Learnチームまでご連絡いただければ、規定の手続きに従い迅速に対応いたします。

- 免責事項:本記事に記載された意見・見解は著者個人のものであり、投資助言を目的とするものではありません。

- 他言語版はGate Learnチームによる翻訳です。Gateのクレジットなしでの無断複製や転用は禁止です。

関連記事

ブロックチェーンについて知っておくべきことすべて

ステーブルコインとは何ですか?

流動性ファーミングとは何ですか?

Cotiとは? COTIについて知っておくべきことすべて